Kommentar der Verbandsspitze im Informationsheft 10/2021

Liebe Berufskolleginnen und -kollegen,

liebe Verbandsmitglieder,

zu dieser Jahreszeit haben wir die Mähdruschernte fertig und den Silomais weitestgehend geerntet. Viele Betriebe sind nun mit Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflanzenschutzmaßnahmen sowie Ernte von Kartoffeln und Zuckerrüben beschäftigt. Wie immer gilt der Spruch, der Grundstein für die Ernte des kommenden Jahres wird im Herbst gelegt.

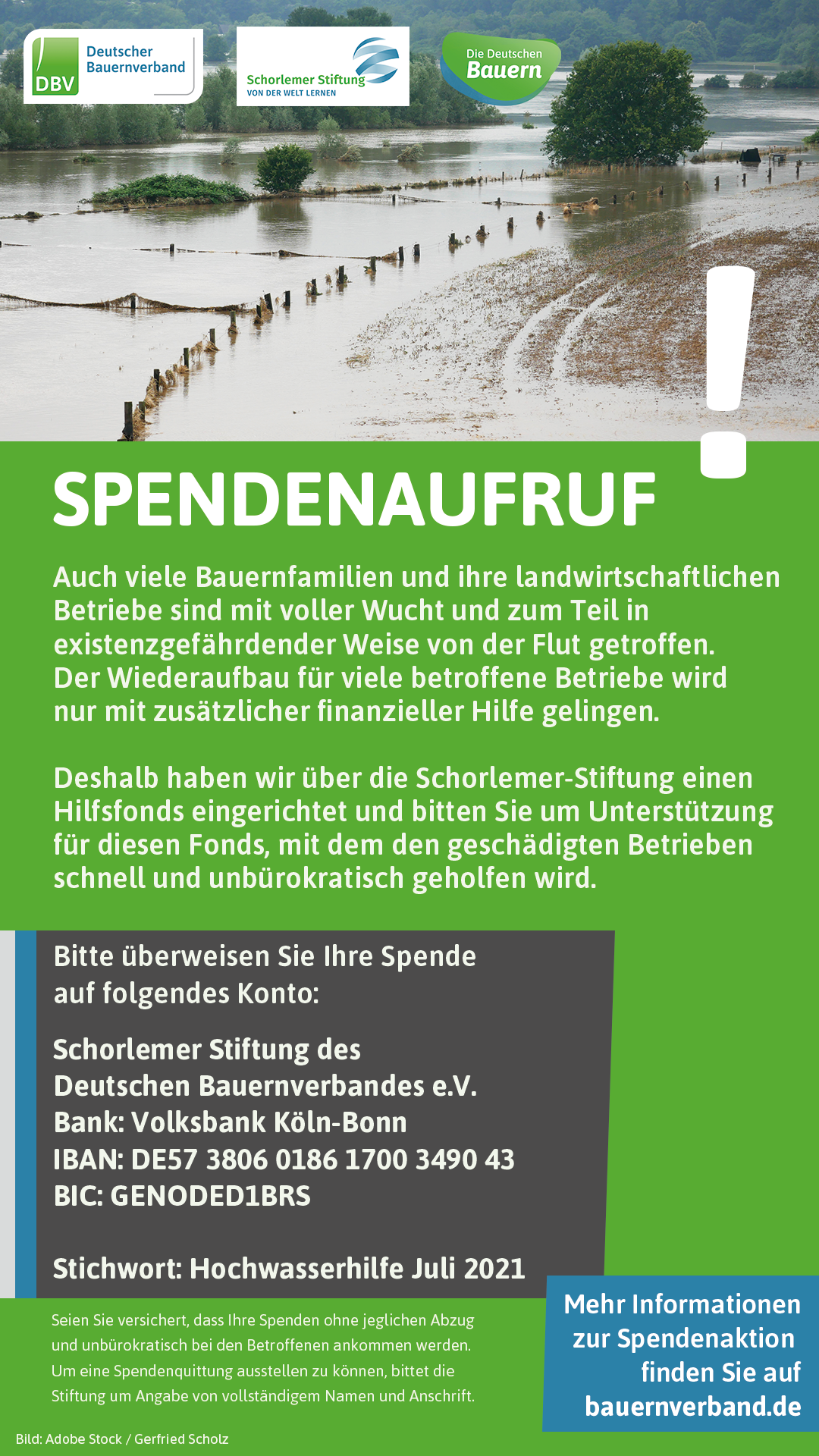

Ein wenig hat dieser Spruch in den letzten Jahren an Gültigkeit eingebüßt, maßgeblich durch die verschiedenen Wetterkapriolen. Und wir hören immer, dass extreme Witterungsereignisse häufiger geworden sind und in Zukunft noch häufiger werden. Wir können im Herbst fachlich alles richtig machen, im kommenden Jahr entscheidet maßgeblich das Wetter über den Erfolg unserer Arbeit.

Auf das Wetter haben wir keinen Einfluss, aber auf politische Rahmenbedingungen. Diese sind nicht von der Natur bestimmt, sondern werden von Menschen festgelegt und können von Menschen auch wieder geändert werden. Zu diesen Rahmenbedingungen zählen die gesetzlichen Vorgaben rund um die Themen Düngung, rote Gebiete, eutrophierte Gebiete, Gewässerschutz, Hangneigung, Bundesnaturschutzgesetz, Pflanzenschutzanwenderverordnung.

Seit Jahrzehnten beschäftigt uns schon die Nitratrichtlinie der EU. In den letzten Jahren gab es immer wieder neue Studien, neue Beschlüsse und daran anschließend neue Vorgaben. Eine Entwicklung war: Deutschland wurde, im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens, von der Europäischen Kommission dazu aufgefordert, ein Wirkungsmonitoring zu den Maßnahmen der Düngeverordnung umzusetzen. Das Monitoring soll erfassen, ob und wie die Maßnahmen der Düngeverordnung auf das Grundwasser wirken.

In das Monitoring sollen die Emissionsdaten aus der landwirtschaftlichen Düngung einfließen, um die Nitratbelastungen im Grundwasser nachvollziehen zu können. Wir haben als Verband vehement eine Zwischenbilanzierung für 2022 gefordert, die Einführung des Befreiungstatbestandes sowie ein Maßnahmen-Wirkungsmonitoring. Im Gegenzug haben wir uns bereit erklärt, dafür Daten zuliefern, weil Sachsen-Anhalt keine valide Datengrundlage hat.

Dies bedeutet leider erstmal einen hohen Aufwand zur Bewältigung der neuen bürokratischen Auflagen. Bis zum 31.10.2021 müssen alle Betriebe, die Flächen in Sachsen-Anhalt bewirtschaften, die gesamtbetrieblichen Daten aus diesem Jahr melden. Zusätzlich müssen einzelschlagbezogene Daten gemeldet werden, wenn Betriebe mindestens eine Fläche im nitratbelasteten Gebiet bewirtschaften.

Anfang September hatten wir mit dem MULE ein Gespräch zu der Verordnung über die düngerechtliche Mitteilungspflichten. Nach Aussage des MULE werden erhobene Daten bereits für die Zwischenevaluierung der roten Gebiete 2022 genutzt. Trotz des Mehraufwandes in den Betrieben – in dem geschilderten Vorgehen sehe ich für uns eine große Chance. Die Stickstoffsalden werden derzeit auf Gemeindeebene ermittelt. Das kann sich ändern, wenn in die Gebietskulisse zukünftig die gemeldeten Betriebsdaten einfließen und aktuelle Nährstoffbilanzen einbezogen werden. Die Meldung der Daten soll es in Zukunft ermöglichen, eine deutlich genauere Ausweisung vorzunehmen.

Die EU hat für das Thema Nitrat schon lange einen strengen Kurs aufgezeigt. Dass dieser Kurs aufgeweicht wird, davon können wir nicht ausgehen. Wir Landwirte können das Thema aber mitgestalten, durch fundierte und konsequente Verbandsarbeit. Man muss sich dafür nur ins Gedächtnis rufen, wie sich die roten Gebiete in Sachsen-Anhalt entwickelt haben! Heute ist die Kulisse wesentlich kleiner, als sie zu Beginn war. Maßgeblich ehrenamtliches Engagement, unterstützt durch die Arbeit vom Hauptamt, hat das bewirkt. Die einzelbetriebliche Betroffenheit bleibt weiterhin sehr groß, auch die DüV wird noch länger für Unsicherheit sorgen. Die Entwicklung der Gesamtfläche zeigt uns aber, dass die Arbeit im gemeinsamen Verband wirkt.

Unser neuer Umweltminister Armin Willingmann betont, sein Haus werde unideologisch an die Reizthemen der Landwirtschaft herangehen wird. Der neue (Land-)Wirtschaftsminister Sven Schulze möchte die kommenden Jahre in Partnerschaft mit der Landwirtschaft gestalten. Beide Minister werden nicht all unsere Probleme lösen können, aber sie wollen unterstützen, bei der Schaffung von besseren Rahmenbedingungen. Mit beiden Ministern können und werden wir besonders auf eines hinarbeiten, dass die größte Unsicherheit für die Landwirtschaft wieder das Wetter wird – und nicht die Politik.

Ihr

Sven Borchert